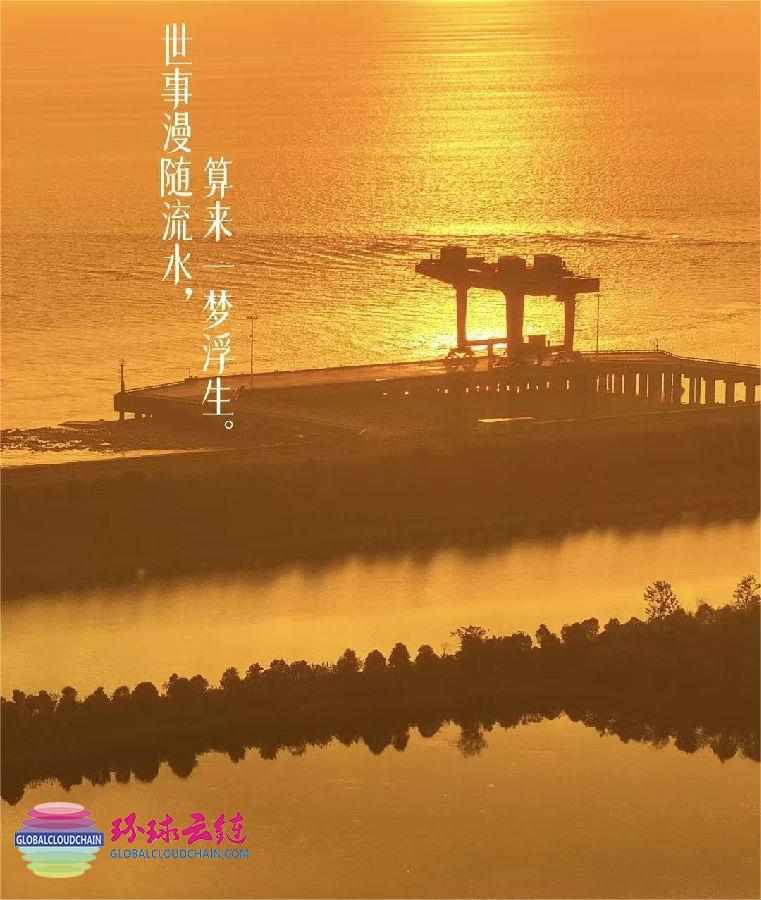

"曾几何时,孕育重要生态文明的钱塘江畔,不少地方被叫草荡,还可牧草纵马,而今已演变为生态湿地,成为鸟类的天堂。

杭州钱塘大湾区省级湿地公园,当前正全力推进钱塘区“蓝色海湾”整治行动核心工程,堆筑两座生态鸟岛和两座光滩岛,计划完成栖息地生态修复33.269万平方米。整个生态修复项目覆盖范围约38万平方米。

现在天气转凉,美到犯规的湿地已陆续飞抵黑脸琵鹭等各种候鸟,市民游客可以在这里观鸟、赏日出、看潮涌……"

草荡,是沙地一个渐渐消失的地名。以前不明白,开满红白棉花如同花园的地方,为什么叫作草荡?若是改动一字,就像成都的杜甫草堂,那就诗意多了。

仔细想想,草堂和草荡是同一件事,如同硬币的两面。草堂是俗世的日常,草荡与遥远的征战相关,钱塘江边的草荡是曾经的养马场。

马,骑兵,是冷兵器时代的决胜力量,尤其是马拉的铁车,横冲直撞,来去如风,让人深深畏惧。

有些国家的都城建在山地,马匹上山下坡多有不便,但是国王还是设立宫廷骑兵,彰显武威赫赫。

南宋迁都杭州以后,军马的安置成了一个难题。江南没有北方的草原,哪里可以养马?

历朝历代都有聪明人。《梦粱录》记载:“昔吴越钱王牧马于钱塘门外东西马塍,其马蕃息至盛,号为马海”,那个时代的钱塘门外曾设有候潮门(原吴越国竹车门旧址),是观潮胜地。南宋依葫芦画瓢,也把马场安置在沿江的滩涂。

钱塘江边的滩涂如果足够大,几年下来还不被潮水冲走,慢慢会长出许多荒草,俗称野草荡。那时,壮马驰骋,踢跳、奔腾。

原来的草荡地是什么样?老人们说不知道,他们也就知道六七十年前大地的样貌,但估计和芦竹场差不多。

1958年,浙江省水利厅水利工程局主持的赭山湾整治工程开始,至1966年建成四座主力坝,钱塘江因此淤涨出许多泥滩。1958年10月,浙江省农业厅在赭山至九号坝一带荒滩划地2200亩创办地方国营萧山芦竹场(今红垦农场)。

沙地人口中的芦竹是一种粗壮芦苇,在现在的钱塘江边还能看到,高达3-6米。老人们年幼时路过芦竹场,芦竹遮天蔽日,天光昏暗,让人心惊胆战,唯恐强人出没。

草荡应该比芦竹场更原始。什么样的?而今在钱塘江湿地公园,堤坝之外是三三两两的几处芦苇;芦苇之外的滩涂上,芳草萋萋,大丛大丛的厚实野草高及人头,在岸上几乎见不到草丛里的人;更远处,水草鲜美,在水流中晃荡不息。

元、明、清时期杭州湾的沿江滩涂,除用于晒盐的灶地和开垦的零星地块外,俱是纵马的草荡。

清康熙十一年(1672)春,靠近钱塘江的赭山坞里百姓因“围网养马”等贡赋太重,遂“盗马度荒”。弁兵抓捕,引起械斗,县志称之为赭山“牧马之役”。

浙江巡抚张鹏翩会同杭嘉湖道台钱兆修,驻绍戎府参将王锡奉和绍兴知府稽宗孟共同处理“牧马之役”。经实地调查,绍兴知府稽宗孟称赭山濒海,外洼内湫,其民操牢盆者,煮盐要输送官局,种桑养蚕要付租费,土特产还要作贡品,水草地要围圈养马,老百姓负担实在太重。几多交涉,土贡取消,“牧马之役”方告平息。

雍正八年(1730),浙江总督李卫“因马厂沙地濒临大江,坍涨靡常,且与民灶报升之地相连”,决由官方勘明定界,筑马塘,掘沟分界,“塘外定位马地”,计有92160亩,供杭州旗营牧马。乾隆六年(1741),大潮冲击马地,坍没37774亩,后又陆续坍没,至乾隆十五年(1750)仅存16273亩。乾隆三十四年(1769),裁减马地,多处马地归原户制盐或垦种,征收官租。宣统年间(1909-1911),草地只剩7566亩,其余牧地或全坍无存或开荒垦种。从此,水草鲜美的牧马之地隐入烟尘。

牧马之地消失的真实原因,其实并非滩涂陆沉,而是万里之外的欧洲已经火枪盛行,骑兵渐渐退出征战舞台。

看历代的钱塘江江岸图,“草荡”两字背后,仿佛成群的战马来去如风。当微风吹过又吹远,大地知道一切都已改变。

杭州钱塘大湾区湿地

位于钱塘江与东海交汇处

得天独厚的生态环境

吸引着许多候鸟越冬

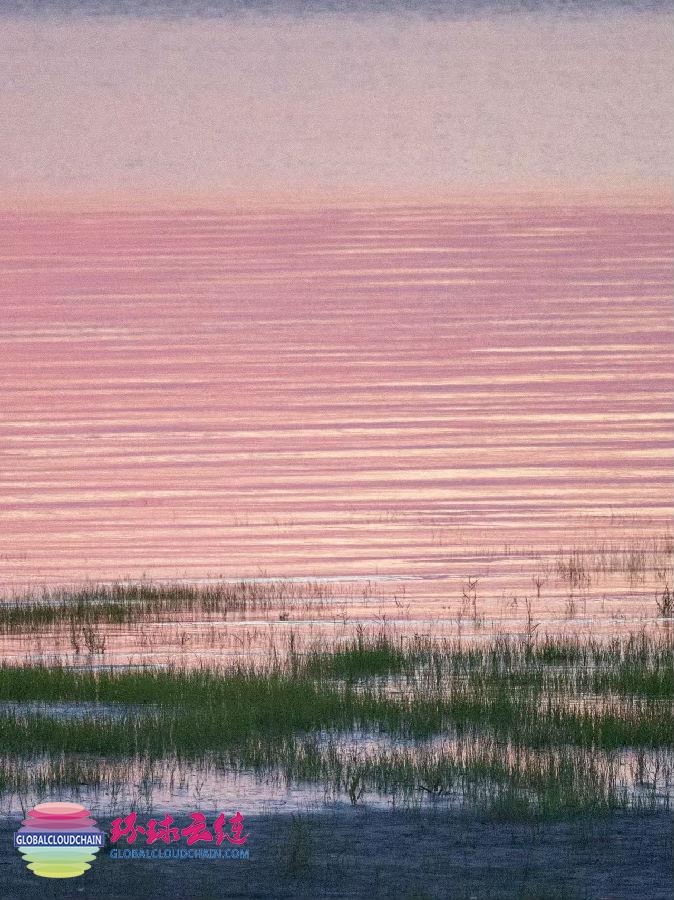

已收录鸟类16目49科140余种

包含东方白鹳、黑脸琵鹭等

湿地上空群鸟

与蓝天、滩涂相映成趣

猛禽白腹鹞掠过天空

嘴鹬群与鸭群齐飞

……

你去过这片湿地吗

你对钱塘江了解多少

欢迎评论区留言分享